三次元データ計測

UAVレーザ測量

UAVレーザ測量とは、UAV(Unmanned Aerial Vehicle - 無人航空機)にレーザスキャナを搭載し、上空からレーザを照射して対象物の反射情報を記録してデータを取得する方法です。

UAVレーザ測量とは、UAV(Unmanned Aerial Vehicle - 無人航空機)にレーザスキャナを搭載し、上空からレーザを照射して対象物の反射情報を記録してデータを取得する方法です。

航空写真測量との大きな違いは、植生のある地域でレーザ計測を行った場合、レーザの一部は植生の隙間を通り抜けて地表面まで到達するため、樹木の伐採前であっても地表面のデータを取得できることが例に挙げられます。

航空レーザ測量と比較して、密度の高い点群データを観測することができるため、地表面のデータをより詳細に取得することができます。

地すべり危険個所、急傾斜地崩壊危険箇所、土石量危険渓流を総称した土砂災害危険箇所の防災事業、災害発生時に、人の立ち入りの難しい被災箇所においての被災状況の把握といった場面で、UAVレーザ測量の活躍が期待されています。

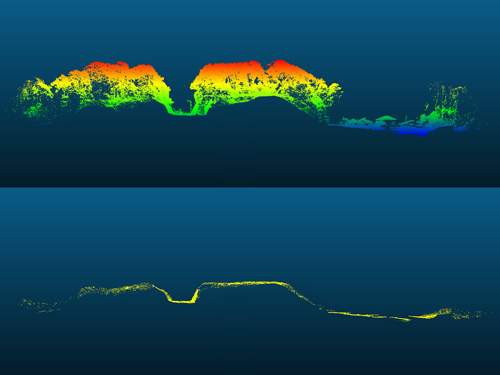

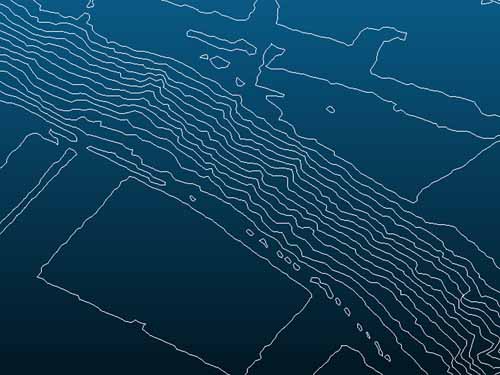

オリジナルデータ(上)とグラウンドデータ(下)

レーザスキャナ機器

YellowScan Surveyor Ultra

YellowScan Surveyor Ultra

スキャナー視野角360°で、1秒間に600,000点の計測点数のレーザ照射による高点密度の計測が可能です。

UAVに搭載することで、地上計測では計測機器の設置が難しい傾斜面での座標取得が容易となります。

計測距離が200m(計測最適高度80m~120m)で、樹木等との接触リスクも従来機より軽減されています。

また、PCを利用してその場での取得データの一部確認も行えるため、計測現場での対応も臨機応変に行えます。

対空標識

調整用基準点として利用する対空標識です。

照射されたレーザによって観測される標高データと、基準点観測で計測した標高データを利用して、三次元計測データの位置座標データを調整することで、精度を高めるために使用します。

調整を行い精度を高めることで、複数のフライトデータや、地上レーザ測量で取得したデータとも統合することが可能になります。

成果に利用されるデータ

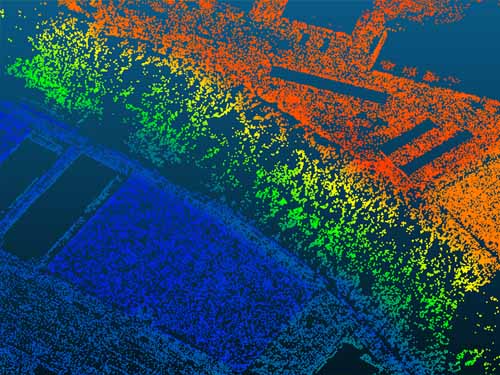

三次元計測データ

レーザ測量により直接得られた計測データを解析し、エラーを除いたデータです。

水平位置及び高さの三次元座標を持つ点群で構成されています。

レーザが照射された地物の素材によっては、レーザの吸収や不規則な反射による誤測や欠測が起こるため、ノイズが発生します。

取得したままのデータにはこのようなノイズ等のエラーデータが存在するため、これを除去します。

オリジナルデータ

オリジナルデータ

三次元計測データを、調整用基準点等を利用して地表面の標高との調整を行った標高データです。

建造物や植生の高さ情報が含まれており、その形状を座標によって表したDSM(Digital Surface Model - 数値表層モデル)とも呼ばれます。

グラウンドデータ

グラウンドデータ

オリジナルデータから、地表面以外のデータを取り除いた標高データです。

地形を判読するのに不要な建造物や植生等をフィルタリングすることで、地盤の高さのみのデータを作成します。

高層建造物がある箇所や急斜面によってレーザが遮られていた場合は、レーザの到達率が下がるため、計測コースの設定は重要となります。

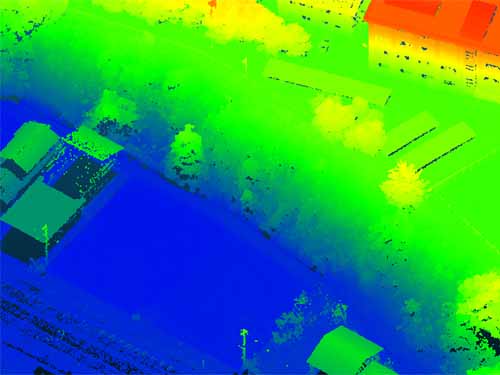

グリッドデータ

グリッドデータ

グラウンドデータを必要に応じた任意の格子状に再配列した標高データです。

ランダムな配点のグラウンドデータから、内挿補完をすることで等間隔の標高データを作成します。

DEM(Digital Elevation Model - 数値標高モデル)とも言います。

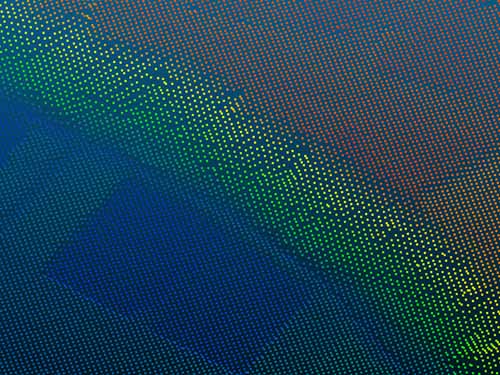

等高線データ

等高線データ

グラウンドデータまたはグリッドデータから、任意のメッシュ単位で自動生成させた一定間隔の等高線データです。

線間隔の広狭によって傾斜の緩急を表現しており、改良工事現場資料や斜面崩落の防災等に利用されています。